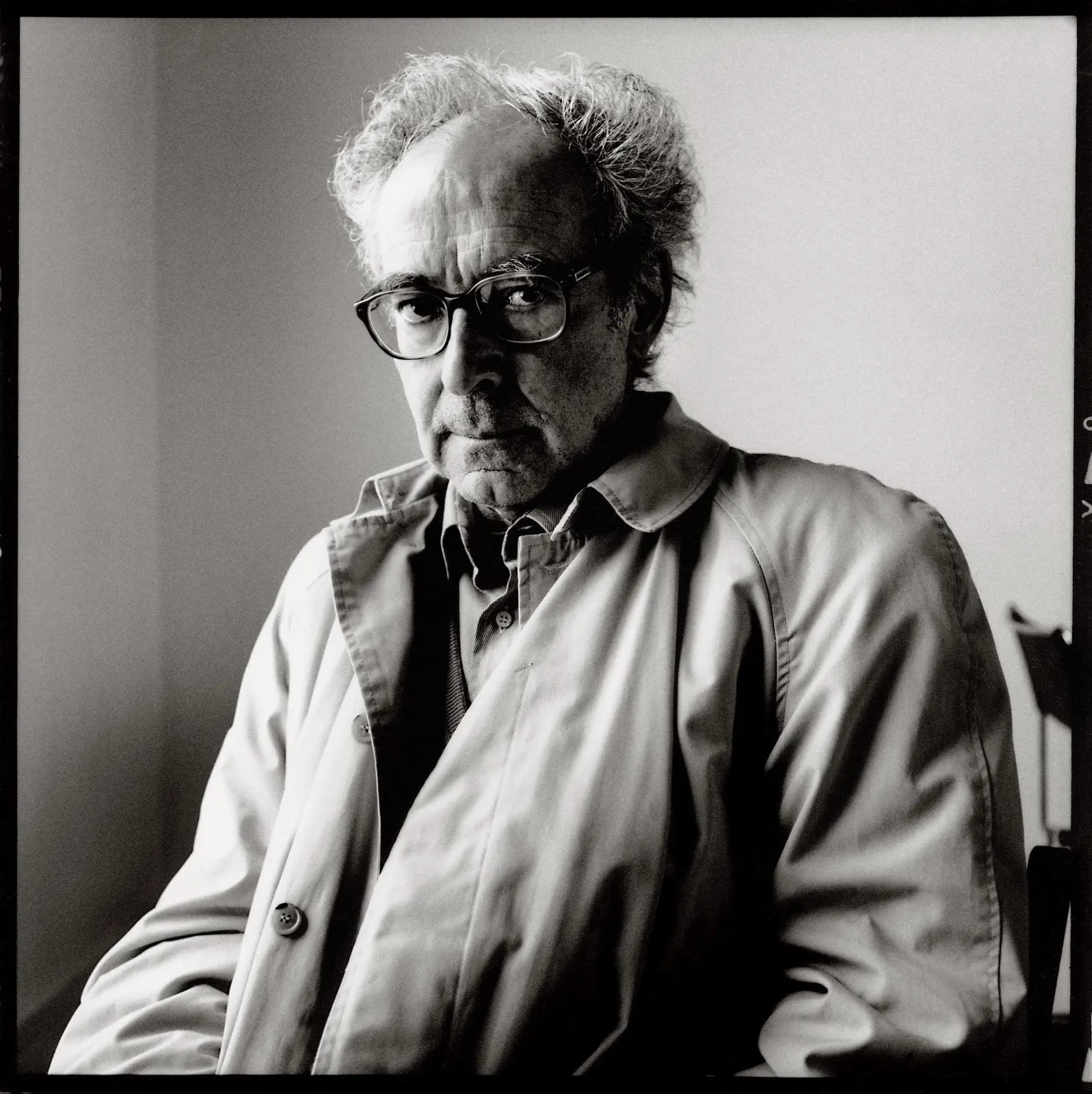

Godard, cinéaste de quelle politique ?

POLITIS L’itinéraire cinématographique de Godard est constitué de nombreuses bifurcations politiques souvent oblitérées par sa renommée internationale ou réduites à quelques engagements symboliques.

En se centrant sur la période autour de 1968, et des films moins connus du cinéaste, souvent signés collectivement, David Faroult, maître de conférences en Études cinématographiques et audiovisuelles à l’ENS Louis-Lumière, éclaire d’un nouvel œil un itinéraire politique à la fois globalement cohérent et parfois déroutant.

On peut imaginer la distance qu’aurait eue Godard face aux hommages et aux hagiographies en se souvenant qu’il a fait trébucher les grandes monographies ou rétrospectives le concernant, à l’instar de celles voulues par Dominique Païni à Beaubourg au début des années 2000. Que dire alors à l’heure de sa mort ?

Tous les mots sont piégés dès qu’il s’agit de Godard. Je n’ai d’ailleurs pas envie de parler de la mort de Godard, car je n’en ai pas pris la mesure et d’autant que celle-ci semble avoir fuité trop vite par rapport à ce que souhaitaient ses proches.

Ceci dit, la façon dont Godard a incarné le cinéma en tant qu’art a succédé à la silhouette de Chaplin, même si c’est de façon différente. Pour la saisir, sans doute faut-il suivre les deux fils qui l’ont guidé jusqu’au bout de sa vie et de son œuvre, depuis sa formation à la Cinémathèque dirigée par Henri Langlois et celle aux Cahiers du Cinéma sous la houlette d’André Bazin.

De Langlois, Godard hérite un souci de considérer le cinéma comme un art et de le situer dans l’histoire des arts. Mais il hérite aussi d’une manière de présenter l’art du cinéma comme une citadelle assiégée, face aux censures des pouvoirs vis-à-vis de ce média de masse, face à la puissance de l’industrie, quitte parfois à inventer des assaillants. Godard aura toujours ce tour polémique qui perçoit le cinéma comme un art magnifique et fragile à défendre bec et ongles. C’est bien sûr dans cette continuité « langloisienne » qu’il a appelé Nicole Brenez à rejoindre son équipe resserrée autour de son dernier film, Le Livre d’image.

De Bazin, il hérite une question posée par l’ouvrage de ce dernier Qu’est-ce que le cinéma ? Il ne s’agit bien sûr pas de donner une réponse définitive. Si le recueil s’appelle comme cela, c’est parce que Bazin adresse cette question, un par un, à chaque film qu’il étudie.

Et j’ai le sentiment que Jean-Luc Godard a investi cette question autant comme critique que comme cinéaste, avec ce projet fou de réinventer les possibilités artistiques du cinéma par chacun de ses films : que serait un cinéma que nous n’aurions pas encore vu.

Cela m’a sauté aux yeux avec ses œuvres pour la télévision, dans lesquelles il cherche, par l’exemple, à faire de la télévision telle qu’on ne l’a jamais vue, à faire faire à la télévision ce qu’elle ne fait pas, comme donner la parole pendant une heure d’antenne à un agriculteur, de façon polémique, puisqu’il sait que l’exemple qu’il propose ne sera pas suivi.

Mais tous ses films depuis À bout de souffle cherchent à faire ce qui n’a pas été fait, afin d’élargir le cinéma et ses possibilités. La thématique de la « mort du cinéma » qu’il développe dans les années 1980 ne vise pas le cinéma comme industrie, mais les menaces qui pèsent sur le cinéma en tant qu’art quand il ne reste que l’industrie.

Mon fil conducteur, dans la période que j’ai le plus étudiée (1966-1974), est celui-ci : comment chaque film essaie de remettre en jeu l’art du cinéma et ce dont il est capable ? Y compris le cinéma militant. Il y a toujours chez Godard un très fort souci d’exemplarité. Alors que c’est un moment où il est déjà reconnu et pourrait travailler avec plus de moyens, il choisit un certain dénuement pour que d’autres puissent s’inspirer de ce qu’il expérimente. Il accorde d’ailleurs un entretien à une revue de cinéastes amateurs, Cinéma pratique, dont il est un lecteur assidu dans les années 1968.

Pour lui, la valeur artistique du cinéma ne se joue pas à ses moyens et encore moins sur des tapis rouges, en nœud papillon. Et ceci sans même parler de son franc-parler ou de ses engagements qui lui ont valu beaucoup d’inimitiés dans le milieu très bourgeois du cinéma.

Cependant, à l’encontre de nombre d’ouvrages consacrés à Godard, vous notez que ce dernier n’est pas immédiatement le cinéaste « politique » ou « engagé » dont on a l’image aujourd’hui. Voire que certains de ses films peuvent poser question ou problème sur ce qu’ils racontent et montrent, notamment « Le Petit Soldat » ?

Dans les années 1950, Godard et l’équipe des Cahiers du Cinéma mènent bataille pour faire reconnaître le cinéma comme art et pour cela mettent en avant la mise en scène plutôt que le scénario, support explicite d’un discours politique. Cela les conduit à parler de « politique des auteurs » plutôt qu’à évaluer politiquement les cinéastes. Le terme est polémique, puisqu’on leur reproche précisément de porter sur les œuvres un regard d’abord esthétique et donc de faire l’éloge de films que l’on peut juger conservateurs dans ce qu’ils formulent.

Quand Godard réalise Le Petit Soldat, il fait ainsi le choix de faire un film apolitique sur un sujet politique, à savoir la guerre d’Algérie. Tout le monde rejette le film, qui inverse la situation de la torture puisqu’on voit un pro-FLN la pratiquer. Les soutiens du FLN y voient un film de droite, ceux de l’OAS une charge contre la guerre menée en Algérie.

Avec ce film, il se confronte à l’impossibilité d’un film apolitique sur la politique. Je crois que cet échec de principe est fondateur pour lui. D’autant qu’il se heurte dès le début à la censure d’État, puisque À bout de souffle est interdit aux moins de 18 ans et Le Petit Soldat interdit jusqu’aux accords d’Évian. Ce moment est déterminant dans sa trajectoire politique.

Vous insistez dans votre livre sur la période cinématographique qui tourne autour de 1968, pendant laquelle il travaille collectivement mais signe aussi des films comme « Week-End » (1967) ou « Tout va bien »(1972). En quoi serait-ce un basculement ?

Il existe plusieurs points de bascule. En 1965, sous l’effet de la guerre du Vietnam et des élections présidentielles en France, il part à la recherche de ce que pourrait être un cinéma politique pour lui.

D’autres cinéastes ayant une œuvre ont pu avoir, à la même époque, un geste politique utilitaire, en accompagnant les luttes de l’époque, ce qui avait de la valeur en soi, pouvait être utile, mais Godard cherche à ce que son cinéma se transforme avec lui.

Son cinéma prend alors des formes liées à la façon dont la politique se pense à gauche. Masculin/Féminin, en 1966, est réalisé sous l’influence de la sociologie, de penser des personnages typiques alors que le cinéma fait souvent davantage apercevoir des personnages singuliers. Il y a dans ce film une forme de « lyrisme sociologique » qui retrouve et déplace la veine lyrique de Godard déjà sensible dans Pierrot le fou. Sa recherche d’un cinéma politique le pousse à se documenter davantage sur l’histoire des cinéastes politiques, donc Eisenstein ou Vertov, mais aussi sur Bertolt Brecht, dont il avait vu le Berliner Ensemble à Paris comme il me l’avait raconté en 2019 lors d’une rencontre pour Trafic.

Mai 68 le pousse à prendre un autre tournant. Politiser le cinéma ou faire du cinéma politique ne suffit plus. Il faut se situer au sein du mouvement de masse qui s’est mis en branle. Godard est déstabilisé par le fait que le pouvoir des patrons est mis en cause et que, sur le tournage, c’est lui le patron et qu’il ne veut plus l’être.

Ce moment à la fois joyeux et tourmenté le pousse à trouver un cadre collectif, où l’association avec Jean-Pierre Gorin au cours de l’année 1969 sera décisive. Avec lui, et même si c’est davantage un duo qu’un groupe, il fonde le groupe Dziga Vertov avec la volonté de dissoudre le nom de l’auteur et de créer des films collectifs. Même s’il demeure une tension, parce que c’est sur le nom de Godard que les projets peuvent se faire, il tente une véritable expérience de travail cinématographique collective, souvent en s’adressant à des chaînes de télévision étrangères qui pensent qu’elles vont obtenir un film d’auteur et se retrouvent avec un brûlot maoïste.

Tout va bien, en 1972, est parfois présenté comme un retour au cinéma. Cela correspond à un moment où, grâce aux noms d’Yves Montand et Jane Fonda, Godard peut retrouver des moyens du côté de l’industrie du cinéma. En cosignant le film avec Jean-Pierre Gorin, il poursuit le choix de décentrer son nom et rend visible celui de Gorin qui fera d’autres films par la suite. Sous une autre forme, il continue dans les années suivantes à se nourrir du dialogue : avec Anne-Marie Miéville, avec qui il noue une complicité qui mêle travail, amour et amitié.

En quoi l’association avec Jean-Pierre Gorin dans le « groupe » Dziga Vertov modifie durablement la conception du cinéma de Godard ?

Dans les films que réalise Godard à la fin de l’année 1968 et au début de l’année 1969, notamment British Sounds et Pravda, ou encore Le Gai Savoir – une commande de l’ORTF – il y a la recherche d’une image juste, qui se traduit, par exemple, par les plans séquences en série de British Sounds.

Gorin produit une critique à la fois radicale et amicale de cette quête idéaliste de « l’image juste ». Dans Vent d’Est, qui est leur premier film en commun, on trouve un intertitre, devenu célèbre : « Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image. » Les mots sont écrits au feutre, mais on n’y reconnaît pas la graphie de Godard, et Gorin a raison d’en revendiquer la paternité.

L’idée force est de mettre en avant le primat du montage. Ce qui est important est moins l’image elle-même que la chaîne d’images dans laquelle elle est prise. Cette question est réexplicitée dans une longue séquence d’Ici et ailleurs, ou des acteurs, tenant chacun une photo, défilent en faisant la queue devant la caméra. À partir de ce tournant de l’été 1969, la question du montage devient autrement déterminante pour Godard : dans l’héritage des formalistes russes comme Eisenstein ou Vertov. Même s’il n’y était pas indifférent auparavant, cela devient la question centrale.

Que fait-on, quand on écrit un livre intitulé « Godard, invention d’un cinéma politique »de son moment maoïste ?

Le maoïsme de Godard, comme celui de beaucoup de compagnons de route ou militants du PCF des années 1960, vient souvent de leur insatisfaction face au slogan « Paix au Vietnam ». Beaucoup ont alors rejoint divers courants « gauchistes » autour du mot d’ordre « FNL vaincra », pour la victoire du communisme et des peuples colonisés.

Dès 1965 et son film Pierrot le fou, il prend la décision de faire allusion au Vietnam dans tous ses films tant que la guerre durera. Cela l’éloigne du PCF dès 1965-1966. Sous l’influence d’Althusser, il se tourne vers le maoïsme, et comme beaucoup de jeunes occidentaux qui ont fait le même choix, c’est beaucoup par méconnaissance de ce qui se passe réellement en Chine pendant la révolution culturelle, et plutôt dans le souci de marquer une radicalité ici.

La séduction opérée par la pensée d’Althusser, sa théorisation d’une poursuite de la révolution à l’intérieur des sociétés « socialistes », parvient alors à convaincre des secteurs significatifs. Tandis qu’il était déjà un cinéaste internationalement reconnu, il avait refusé une offre d’Hollywood pour aller faire un Bonnie and Clyde aux États-Unis. Son choix du maoïsme marque le choix d’un palier supplémentaire de radicalité.

Quel rapport entretient-il avec les mouvements de lutte de son époque, comme lorsqu’il filme les Black Panthers dans son film «1+1 » ?

Je sais que tous les godardiens ne partagent pas mon point de vue, mais il me semble qu’il s’agit d’une fausse piste de voir en Godard un théoricien et un théoricien du cinéma. Il turbine à la contradiction, voire au paradoxe, et on s’y casse sans cesse le nez.

Mais il se nourrit des théories, ce qui a pu l’intéresser dans les discussions des maoïstes français. Et il s’intéresse de près aux luttes qui se déroulent sous ses yeux, et que sa notoriété lui permet d’approcher. Il a ainsi pu rencontrer Eldridge Cleaver et les Black Panthers ou se plonger dans la lutte palestinienne.

Si on a souvent souligné – quoique jamais assez – l’humour de Godard, il me semble qu’on a rarement évoqué son humilité. Et quand il se passionne pour des luttes, c’est avec la même humilité que lorsqu’il se passionne pour un cinéaste amateur dans un chapitre de 6×2 où il lui pose des questions, où il essaye de s’instruire de sa pratique, où il n’est jamais surplombant.

Son projet de film sur la Palestine, entrepris, en 1970 qui devait s’appeler Jusqu’à la victoire, et dont le matériau a été repris dans Ici et ailleurs avec Anne-Marie Miéville,portait un sous-titre : « Méthodes de pensée et de travail de la révolution palestinienne ». Le projet de s’instruire de l’expérience des militants est au cœur de sa démarche, même s’il connaît sa propre valeur d’artiste et peut-être, au besoin, de mauvaise foi.

Ses films d’après la période militante de la fin des années 1960 et du début des années 1970 sont-ils en dialogue avec elle ?

Il ne me semble pas qu’on puisse parler de dialogue, sinon dans la mesure où ses derniers films cherchent à retrouver la liberté d’expérimentation de la « période militante » puis la « période vidéo », c’est-à-dire un travail dans des conditions d’autonomie maximales.

À partir des années 1980, il « revient au cinéma », en force, avec beaucoup de films, souvent magnifiques. Mais, dans la deuxième moitié des années 1990, il mesure à nouveau à quel point il est coûteux, humainement, de se prêter au jeu de l’industrie, et il retourne à des moyens de plus en plus sobres,

Notamment Le Livre d’image, composé principalement à partir d’images préexistantes et dont les autres ont été tournées avec des caméras numériques peu onéreuses et des toutes petites équipes. Il s’agit de retrouver une liberté artistique dans la sobriété des moyens, de continuer à faire ce qu’on veut, même quand ce n’est pas intégrable par l’industrie.

À l’heure d’une attention accrue au male gaze, comment regarder le cinéma de Godard sans plaquer une époque sur une autre ni mettre sous le tapis ce qui peut être embarrassant dans certains films ?

Je ne suis pas certain que l’expression « male gaze », surtout dans sa variante binaire avec le « female gaze », nous dise l’essentiel d’une œuvre qui n’est pas conçue en fonction de ce partage. Il faut prendre en considération le sexe du regard, mais sans en faire un instrument d’évaluation définitive des œuvres, surtout quand celles-ci ont été créées avant la formulation de cette théorie. En somme, peut-être en faire un usage ajusté aux objets de ce questionnement.

Bien sûr, Godard est représentatif d’un temps où le sexisme était hégémonique et intériorisé. Mais, parmi les cinéastes de son importance, il est un des premiers à avoir inscrit une séquence féministe de dix minutes dans un de ses films, British Sounds, dès 1969, soit avant même la fondation du MLF en France. Qui veut évaluer le « male gaze » de Godard ne peut oublier ça, même si ces films sont moins connus.

Mais il est aussi vrai que l’on connaît un cinéaste de la même « bande », Jacques Rivette, qui a donné des rôles principaux à des personnages féminins et posé un regard différent sur les actrices dès le début des années 1960.

Je doute cependant qu’on puisse aujourd’hui regarder les films les plus connus de Godard des années 1960 sans être attentif à cette dimension de sexisme hégémonique et intériorisé par lui-même et sans doute aussi, souvent, par ses comédiennes. Il est impossible de se dresser seul contre un système, de quelque côté de la caméra qu’on se trouve. Mais ce sexisme, Godard l’a combattu avec une certaine constance, en lui-même et dans ses films, à partir de son tournant militant.

David Faroult a publié aux éditions Amsterdam, Godard, invention d’un cinéma politique en 2018. Il a aussi fait partie du collectif de direction du livre Jean-Luc Godard : Documents édité par Centre Pompidou en 2006 à l’occasion de l’exposition « Voyage(s) en utopie ».