Vevey. On fête les vignerons tous les 25 ans

VINO. Ce n’est pas une fête, c’est un barnum céleste. Une bacchanale dédiée aux humbles qui élèvent la terre et nous en font boire la sève. Un hymne démesuré offert à la simplicité. Oui, tout dans ce spectacle appelle l’oxymore, ce mariage des contraires d’où naît le poème. Nous en avons vu les deux pré-générales nocturnes, ce fut un long ébahissement que devrait prolonger la première de ce soir.

Une gageure: remettre en scène, au seuil d’un siècle grisé de technologie, ces vieilles histoires qui fleurent le terroir. Car la Fête des vignerons est une juxtaposition de séquences et de symboles que les célébrations successives ont sédimentés jusqu’à les rendre incontournables – on ne comprendrait donc rien de cette 12e édition sans percevoir ce qu’elle questionne, quelle ancestrale tradition elle remet en jeu. Un art de la fugue sur basse obligée que Daniele Finzi Pasca, en chef d’orchestre de cette exubérante symphonie théâtrale, interprète rêveusement.

Vendange viscérale

Ce surgeon de folklore régionaliste, il le voile de ses généreux mirages. Il le distille jusqu’au vaporeux pour en saisir l’essence et l’infuser dans cet onirisme cosmopolite qui a fait sa renommée. Bienvenue en territoire imaginaire. «Derrière les apparences se cachent le parfum et le goût du mystère», lancent d’emblée les trois docteurs, ces Diafoirus qui vous accueillent de leur ¬sabir œnologique péniblement clownesque. Puis voilà une ingénue nommée Julie accompagnée d’un solennel grand-père campé par Michel Voïta. Un regard d’enfant curieux pour convoquer l’irréel, cadre narratif convenu qui évoque Alice au pays des merveilles, et sert surtout de prétexte à la succession arbitraire d’une vingtaine de tableaux. Oiseuses justifications: là où s’arrête le théâtre réaliste commence la féerie, cette échappée que le peuple des figurants amateurs nourrit de chair et de ferveur.

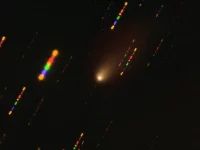

Déjà, l’entrée dans cette arène de péplum est un saisissement. Immense comme un œil écarquillé sous le ciel bleu nuit, cerclée d’une coursive qui relie quatre scènes secondaires, elle évoque l’intimité circulaire de 1955, mais conserve en son centre un vaste plateau qui est un écran lumineux. Puis tout s’allume en explosion dionysiaque.

Suspendue aux étoiles, une libellule survole une batterie de cuves et de caissettes que martèlent fourmis et sauterelles. Vendange viscérale, batucada d’encaveur signée Jérôme Berney: ça grouille et ça cogne en syncopes ivres. L’ouverture est percutante, la récolte frénétique. Soudain déferlent les nuées d’étourneaux grappilleurs.

Et roule la ronde des saisons. Le gel, le bourgeonnement, les effeuilles, jusqu’à la prochaine vendange. Sans déflorer la magie qui nimbe ce cycle de la vigne et de la vie, il faut pourtant en dire les éblouissements. Savant jeu de lumières qui, rehaussé par l’éclat du grand plancher en LED, souligne les chorégraphies où s’animent des figurants par milliers.

C’est une multitude qui se donne en spectacle, masses galvanisées par Bryn Walters pour évoquer le royaume des féras, celui des hommes ou des éthers, donner vie à l’antique succession des travaux et des jours. Une virtuose explosion visuelle à laquelle participent les costumes de Giovanna Buzzi, qui s’épellent au gré du climat ou révèlent dans la danse leurs intimes chatoyances. Voyez ces centaines de sages paysannes vaudoises qu’un revers de jupon transforme en bacchantes de l’ère post-MeToo, lancées dans un cancan d’incandescence soyeuse! Et comme rien n’est trop beau aux yeux d’un enfant, voici encore ces tracassets qui pétaradent à en faire tomber les dieux, ces jeux brassés de cartes à jouer (Alice toujours), ces mercenaires armés de néons qui fendent la nuit, bientôt transformés en jockeys de pacotille.

La musique, souvent, participe à l’enchantement. Car l’amphithéâtre se voudrait auditorium et accueille quelque 800 choristes et instrumentistes pour baigner de mélodies ce songe cérémoniel. Tendons l’oreille, il y a de l’audace derrière l’aguicheuse évidence de ces pages interprétées par le grand chœur de la fête, par ces centaines d’insectes fanfaronnants, par cet essaim de voix d’enfants. Valentin Villard possède une remarquable plume chorale, son langage est d’une transparence qu’on aurait tort de prendre pour de la simplicité. A l’aise dans le groove tropicaliste, Jérôme Berney ose, lui, des rythmes asymétriques et de soigneuses couleurs harmoniques, tandis que Maria Bonzanigo, que l’on devine peu coutumière de l’écriture vocale, signe d’entêtantes ritournelles. Leur symphonie est populaire et bigarrée, servie par une technique à la hauteur.

Mais voilà, ce spectacle trop long tend à confondre grandiose et grandiloquent, au point de s’empêtrer dans le monumentalisme. Quelques rares tableaux osent la simplicité, à l’image du sublime Larmes soutenu par un petit effectif instrumental, mais souvent c’est un bain de foule. Or la masse nous lasse lorsqu’elle fait la noce ou la foire, quand l’œil hésite entre les milliers de figurants répartis dans toute l’arène, les animations numériques parfois anecdotiques et les effets scéniques superposés. Chacun regarde ailleurs, et s’envole l’émotion d’un instant partagé.

Boire jusqu’aux amours

Cette fête est une vigne luxuriante tendue vers l’horizon aérien du rêve, comme embarrassée par ses profondes racines. Il faut saluer le fier iconoclasme du metteur en scène qui, en homme de son temps, a tenté d’enterrer les divinités et de décliner au féminin ce qui pouvait l’être dans cette mâle tradition viticole. On se plaît aussi à reconnaître cette Mi-été de big band, cette citation chaplinesque, ce jeu malicieux des références locales. Mais les incontournables l’incommodent, et le goût terreux du folklore peine à tenir dans cette gangue d’onirisme technologique.

Que penser de ce Ranz figé aux bovidés fébriles, du risible sérieux de ce bataillon de Cent-Suisses venu piétiner le lyrisme recueilli du chœur au fil d’un couronnement abscons, de ces tableaux qui s’adonnent au spectaculaire sans expliciter ce qui les motive?

Tout est pourtant dans l’habile poème de Stéphane Blok et Blaise Hofmann, qui confère sens et profondeur. Mais leurs vers, faits de collages réalistes et d’hymnes enracinés, sont voilés par la masse chorale et étrangement absents du livret vendu aux spectateurs. Comme gardés à distance pour laisser place aux dialogues joliets que le metteur en scène a tenu à écrire lui-même. Il ne questionne pas, il console, il réconforte.

Célébrée au cœur de la ville, sa liturgie répare notre rapport à la terre en idéalisant jusqu’au sublime ceux qui la travaillent. Sa scène est peuplée d’insectes, de papillons et de volatiles qui bientôt disparaîtront du paysage de notre modernité en surchauffe. C’est un adieu à un monde fragile, dont on s’échappe en rêvant bien, en buvant bon. En 1999, le spectacle portait les inquiétudes du siècle finissant et concluait sur les mots «amour et joie», lancés en interrogation. Comme un écho, la première fête du troisième millénaire trinque joyeusement puis nous sert les amours, ces ultimes gouttes d’un nectar à savourer.