Photographie. A voice of her own. Arlene Gottfried

NICE « A voice of her own (1972-1995) », qui aborde l’œuvre de la photographe new-yorkaise Arlene Gottfried (1950-2017) par le prisme singulier du livre. Commissariée par Damarice Amao, historienne de la photographie et attachée de conservation au département de photographie du Centre Pompidou à Paris, et Marine Segond, responsable de la coordination et de la production du CAPL, cette rétrospective au caractère à la fois intime, politique et poétique, s’inscrit dans un projet curatorial plus large explorant les dynamiques de communauté et de cocréation à travers la photographie. Comment le medium nous fait tenir « ensemble » ?

Une chronique new-yorkaise incandescente

Arlene Gottfried est née en 1950 à Brooklyn, New York, au sein d’une famille juive ashkénaze d’origine modeste. Son père, Max, est employé de banque, sa mère, Lilian, femme au foyer. Elle grandit avec ses deux frères, Gilbert et Marc, dans un environnement humble mais chaleureux, dans le quartier populaire de Coney Island, véritable creuset multiculturel où se côtoient des communautés juives, afro-américaines, italiennes et portoricaines. Ce cadre urbain, vibrant et parfois chaotique, marque son enfance par une immersion dans la diversité sociale et les expressions culturelles variées, éléments qui deviendront centraux dans son œuvre photographique. L’énergie brute des rues new-yorkaises influencera profondément son regard. « Ma mère me disait souvent : ‘Arlene, ne flâne pas !’ Alors j’ai commencé à errer, mais je me suis acheté un appareil photo pour donner un peu plus de sens à mon vagabondage» confiait-elle. « Une vie d’errance, c’est vraiment ça ». Très tôt, elle développe un intérêt pour l’art et la musique. Elle se passionne pour le gospel, genre qu’elle découvre à travers les églises locales et qui l’accompagnera tout au long de sa vie – elle rejoindra plus tard la chorale de l’église baptiste de Canaan à Harlem. Cette connexion précoce avec la musique, en particulier les expressions spirituelles et communautaires du gospel, nourrit son regard empathique et sa capacité à saisir l’âme de ses sujets photographiques.

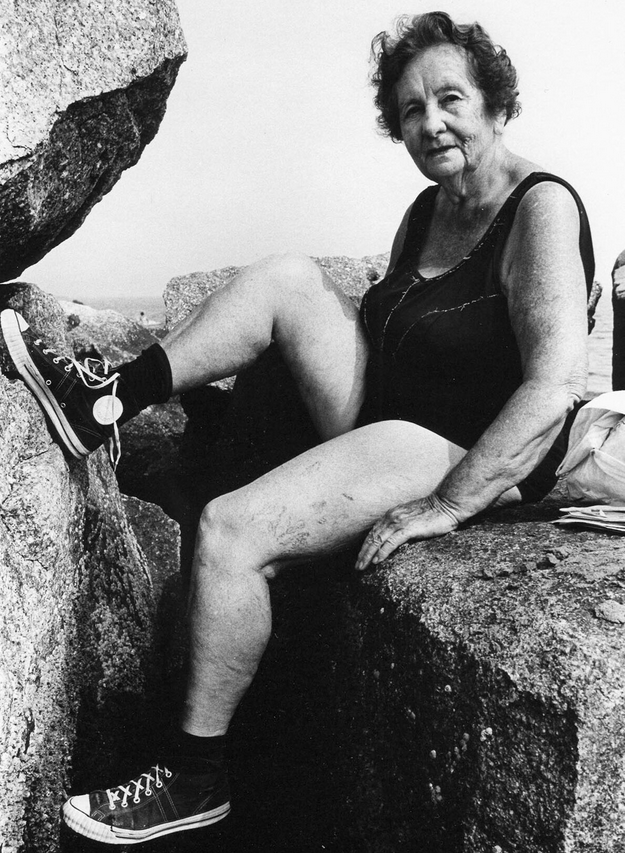

Woman Wearing Sneakers, Coney Island, 1976 © Estate Arlene Gottfried

Diplômée du Fashion Institute of Technology (FIT) en 1972, Arlene Gottfried a forgé son œuvre dans les rues d’un New York aujourd’hui disparu, celui des années soixante-dix et quatre-vingt, marqué par une diversité sociale bouillonnante et une furieuse liberté d’expression. Son cursus au FIT, axé sur les techniques visuelles et la créativité, lui permet de forger son style documentaire, mêlant spontanéité et empathie. Elle occupe d’abord un emploi de photographe en agence de publicité, avant de commencer à faire de la photographie indépendante pour certains des plus grands noms de l’édition à partir des années soixante-dix. L’exposition de Lectoure s’organise autour de cinq publications que l’artiste réalise entre 1999 et 2018, travaillant avec la même maison d’édition, Powerhouse Books, basée à Brooklyn.

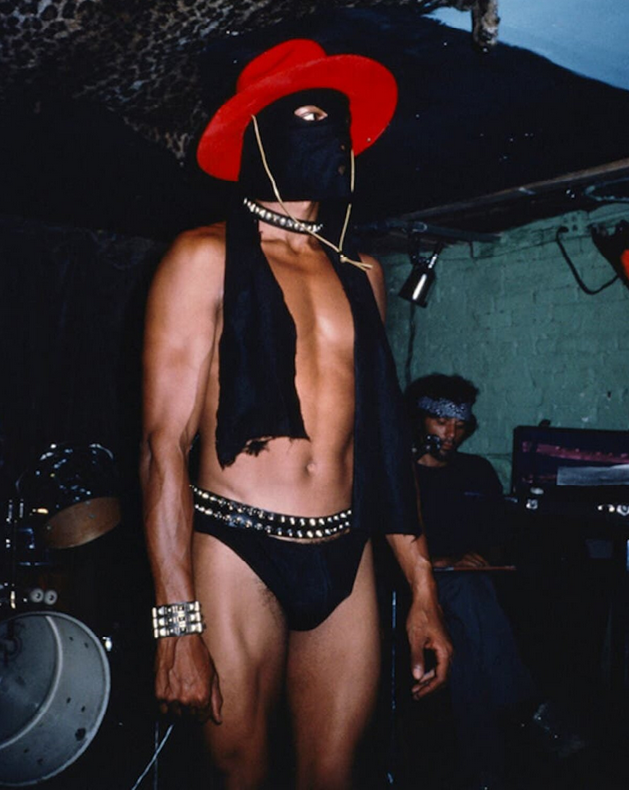

Elle débute au rez-de-chaussée du centre par le bien-nommé « Sometimes overwhelming » publié en 2008, ode vibrante et mélancolique au New York de ses années de jeunesse. Gottfried immortalise une ville crue, avant la gentrification, dans laquelle se croisent des personnages excentriques et sublimes, des baigneurs de Coney Island aux danseurs de Studio 54, des Hasidim de Riis Beach aux enfants du Village Halloween Parade. Tandis qu’à l’étage se déploie « Mommie » (2015), ouvrage intimement familial, dans lequel elle documente, sur trente-cinq ans, trois générations de femmes qui sont sa grand-mère, sa mère et sa sœur. Dans la salle adjacente, « Bacalaitos and Fireworks » (2011), avec ses images réalisées en Kodachrome 64, se lit comme un hommage à la résilience d’une communauté. L’ouvrage pose un regard de quatre décennies sur la diaspora portoricaine à New York, des fêtes de rue animées par la salsa aux processions religieuses, des portraits de poètes bohèmes comme Miguel Piñero aux scènes de misère marquée par la drogue et la marginalité. Le titre de l’ouvrage, un plat de morue frite portoricaine et des feux d’artifice du 4 juillet, illustre parfaitement cette fusion culturelle entre racines latines et réalité américaine. Une dernière salle capture l’élan vital des communautés gospel afro-américaines de Brooklyn et du Queens à travers l’ouvrage « Eternal light » (2018) et suit, sur une quinzaine d’années, la vie d’un homme énigmatique surnommé « Midnight » (2003). À la fois portrait intime et méditation sur la marginalité, le projet alterne moments de grâce et instants de vulnérabilité d’une vie à la lisière, dans laquelle se frôlent la beauté et la destruction.

L’exposition présente une sélection de tirages argentiques issus des corpus photographiques qui ont donné naissance aux publications. L’ensemble capture l’essence de ce New York brut et bigarré. Des plages de Coney Island aux églises gospel d’Harlem, en passant par les défilés de la Gay Pride ou les fêtes portoricaines, Gottfried documente une humanité excentrique, marginale, mais profondément vivante, ce qui rend son oeuvre terriblement poignante. Les portraits d’Arlene Gottfried exhalent une profonde tendresse, un respect qui traduit la complicité qu’elle entretient avec ceux qu’elle photographie, sans doute parce qu’ici, dans les rues de New York, chez elle, les photographies qu’elle réalise relèvent bien plus de sa façon d’être au monde que d’un travail qui lui serait assigné. Avec une sincérité désarmante, elle va magnifier la faune new-yorkaise au moment où elle est en partie ravagée par la dope et le sida.

Une approche documentaire intuitive

Arlene Gottfried réalise ses premières photographies en 1969 au légendaire festival de Woodstock. Capturer des moments inhabituels et frappants va devenir sa marque de fabrique. Attirée par les diverses communautés avec lesquelles elle a grandi, Gottfried va naturellement documenter la vaste diversité de la ville de New York. D’abord Coney Island et Crown Heights à Brooklyn, avant d’étendre son rayon au Lower East Side à Manhattan, puis à Spanish Harlem. Les photographies exposées, à l’instar de « Woman Wearing Sneakers, Coney Island, 1976 » ou « Isabel Croft Jumping Rope, Brooklyn, NY, 1972 », révèlent une approche documentaire intuitive, dans laquelle l’objectif ne se contente pas d’observer, mais s’immerge littéralement dans la communauté. Gottfried ne se sentait jamais extérieure aux scènes qu’elle photographiait : « J’aime le lien émotionnel et la passion qui animent les gens. Cela m’a attirée et je me suis sentie à l’aise » disait-elle. « Je n’avais pas l’impression de regarder depuis l’extérieur. J’avais des amis ». Cette intimité transparaît dans ses images, où les sujets – qu’il s’agisse d’un culturiste juif posant aux côtés d’un homme en papillotes à Riis Beach ou d’une grand-mère en maillot de bain défiant les conventions – sont saisis avec une affection dénuée de jugement. L’exposition met en lumière cette capacité rare à tisser un lien affectif avec ses modèles, transformant la photographie en un espace de communion.

À la croisée des travaux de Diane Arbus, Lisette Model et Anders Petersen, son style visuel se distingue par une spontanéité maîtrisée et une esthétique brute. Les tirages en noir et blanc, parfois légèrement granuleux, capturent la texture d’une époque marquée par la précarité, la violence et l’épidémie du VIH, mais aussi par une liberté artistique et sexuelle aujourd’hui mythifiée. Dans « Angel and Woman on Boardwalk », l’opposition entre une vieille dame au regard sévère et un jeune homme en maillot de bain incarne les paradoxes d’un New York dans lequel les générations et les cultures s’entrechoquent sans se fondre. Cette image, comme d’autres, révèle une tension subtile. Derrière l’humour et la légèreté, Arlene Gottfried documente aussi l’envers du décor : la marginalité, la solitude et l’exclusion.